松浦川が大雨で氾濫したら何が起きる?上流は2階が水没、下流では広範囲が浸水か

佐賀県を流れる松浦川が氾濫した場合、どのような被害が出るのでしょうか?九州の河川は、特に梅雨の季節を中心に氾濫が相次ぐ傾向があります。水害で命を落としてしまうことがないように、大雨によって松浦川が氾濫した場合の浸水想定を頭に入れておきましょう。

松浦川とは

松浦川は佐賀県北部を流れる一級河川で、武雄市から伊万里市、唐津市を通って日本海側の唐津湾へと流れています。その途中、厳木川や徳須恵川などと合流し、徳須恵川と合流したあたりから川幅が一気に広くなるのが特徴です。

大雨で氾濫したら?

こちらは、松浦川が氾濫した場合、どの範囲がどれくらいの深さまで浸水するかを示した地図です。松浦川流域で2日間に500ミリの大雨が降った場合を想定していて、上流から下流までのほとんどの場所で浸水被害が出る可能性があります。

この想定は1000年に一度クラスの、これまでに経験したことがないような記録的な大雨に襲われることを前提としているため、ここまでの被害となる可能性は、確率的にはあまり高くありません。

しかし、2018年に九州から東海の広範囲で記録的な大雨となり、11の府県に大雨特別警報が出された「平成30年7月豪雨(西日本豪雨)」や、2019年に千曲川や阿武隈川などの大規模河川が相次いで氾濫し、甚大な被害となった「東日本台風(台風19号)」、2020年7月に熊本県を流れる球磨川が大規模に氾濫した「令和2年7月豪雨」のように、ハザードマップで浸水が想定されていた場所と同じような範囲が浸水するケースもあります。

このようなことから考えると、松浦川の浸水も「まず起こり得ない」と考えるのではなく「今年起きるかもしれない」と考えておいた方がいいでしょう。

浸水の範囲は?

松浦川の氾濫の場合、想像もつかないような遠く離れた場所にまで水が到達することなく「川の近くが浸水する」と考えて差し支えありません。

松浦川、厳木川、徳須恵川ともに、上流部では川から1kmを超えて浸水することは無いと考えられています。川の氾濫は、上流の山間部に行くほど、浸水範囲が狭く、平野部を流れる下流部で浸水範囲が広くなる傾向があります。

下流部では、徳須恵川が合流してくるあたりから浸水面積が広くなり始めます。合流地点では、松浦川と徳須恵川に挟まれた地域が特に大規模に浸水する可能性があり、それより下流側では、右岸側で浸水面積が広くなる傾向があります。

浸水の深さは?

浸水の深さは上流ほど深くなる傾向があります。特に松浦川の上流では広い範囲で、5mを超える浸水が想定されています。5mというのは建物の2階が完全に水没する深さです。ここまで浸水の深さが深くなるのは、水の逃げ場が無いためです。

厳木川でも1階が水没する3m以上の浸水が想定されていて、一部では5mを超える可能性があります。徳須恵川でも広い範囲で3メートルを超える高さまで浸水する可能性があります。

下流部の浸水の深さは概ね0.5m〜3mですが、右岸側の一部で3mを超える浸水も想定されています。上流部に比べると浸水の深さは浅い傾向がありますが、それでも油断はできません。

水害の歴史

松浦川は、過去に何度も氾濫しています。最近では1990年、1991年、1993年、2006年とかなりの頻度で氾濫していて、特に1990年の水害では、本流・支流が各地で溢れ、流出家屋3戸、床上浸水130戸、床下浸水422戸という甚大な被害となりました。

また、2019年8月28日に九州北部を襲った大雨でも氾濫が発生し、周辺の道路が完遂するなどの被害が出ました。

市町村ごとのハザードマップを見る方法

松浦川周辺の自治体は、HPなどでハザードマップを公表しています。先ほど紹介した浸水想定のほかに、どこに逃げればいいのかも記載されていますで、ぜひご活用ください。

武雄市の洪水ハザードマップ

出典:武雄市「武雄市WEB防災ハザードマップ」

武雄市のハザードマップは、Googleマップなどのように、自分で見たい範囲を拡大したり移動したりしながら閲覧できます。また、事前の備えや避難時の注意点などをまとめた冊子もありますので、こちらから確認してみてください。

伊万里市の洪水ハザードマップ

出典:伊万里市「Web版ハザードマップ(土砂災害・洪水・津波)」

伊万里市のハザードマップも、武雄市と同じように自分で操作しながら閲覧できます。また、市外の浸水想定も見ることが可能です。伊万里のハザードマップはこちらから確認できます。

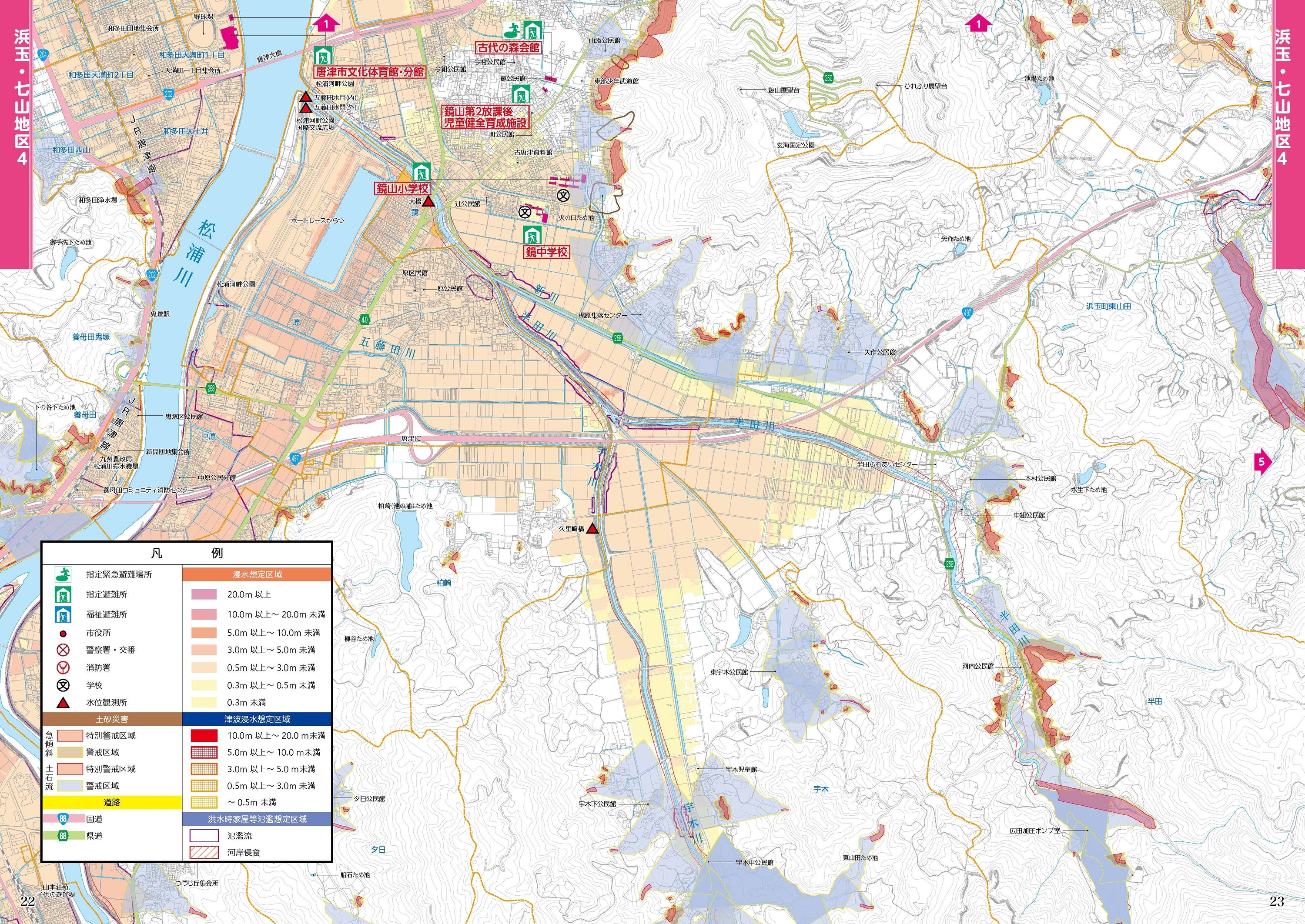

唐津市の洪水ハザードマップ

出典:唐津市「防災マップ(ハザードマップ)」

唐津市のハザードマップはPDFで公開されています。地域ごとに、どんな被害が出るか詳しく記載されていますので、自分の地域を探して確認してみてください。唐津市の場合、洪水のほかに地震などのハザードマップも1つにまとめられていますで、どの災害による被害かに注意して閲覧してください。

まとめ

松浦川では、多い時には数年に一度のペースで水害が発生しています。自治体などから出される避難情報や、気象庁から発表される大雨警報や洪水警報などに注意して、早めの避難を心がけてください。

おすすめ記事

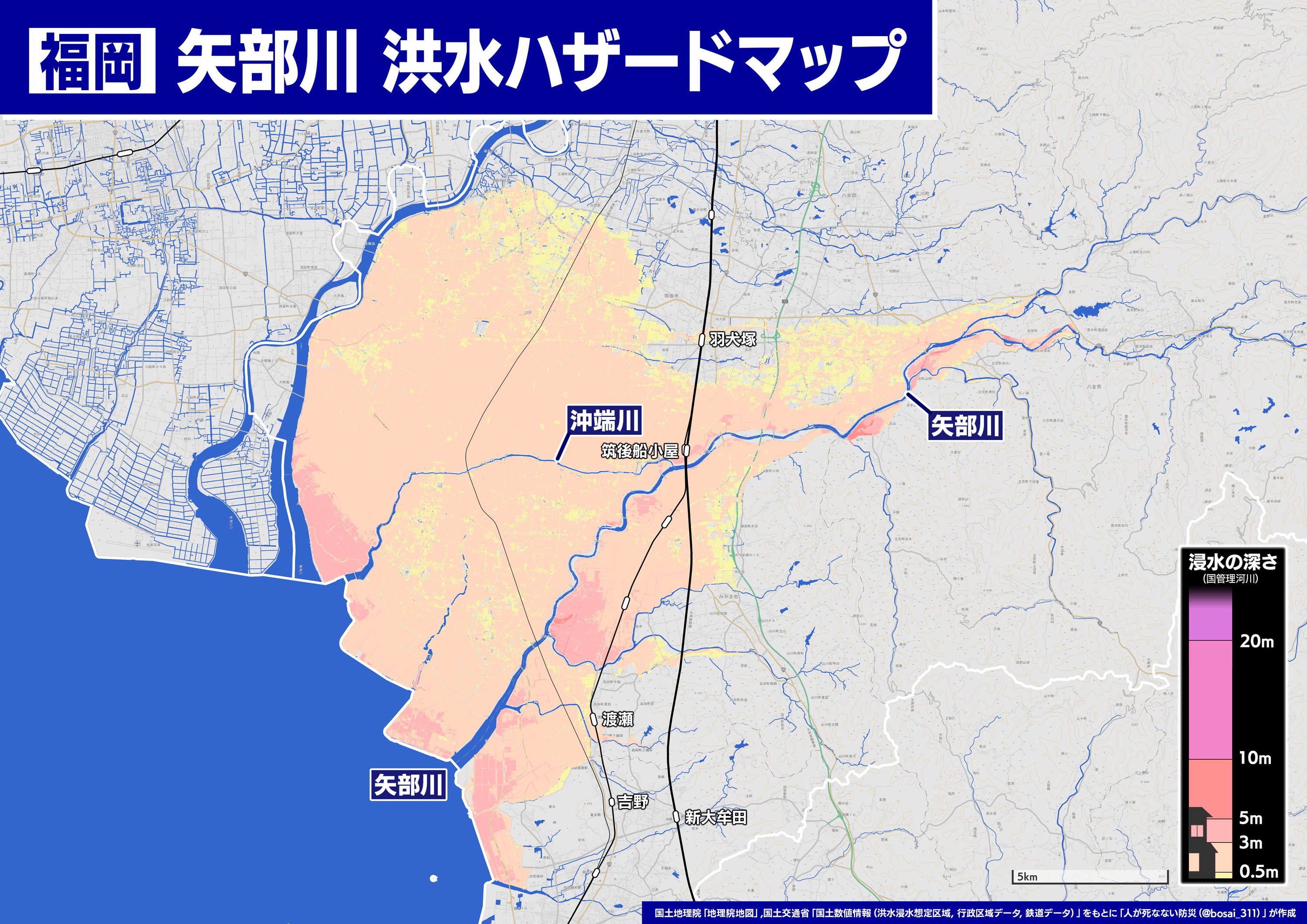

矢部川 洪水ハザードマップ「福岡県筑後地方で大規模浸水のおそれ」

福岡県を流れる矢部川は、梅雨の時期を中心に何度も氾濫を繰り返してきた歴史があります。最近では2012年の九州北部豪雨で堤防が決壊し、甚大な被害となりました。もしも今、矢部川で大規模な水害が起きたら、どこでどのような被害が出るのでしょうか?

矢部川の洪水ハザードマップ

これは矢部川で起こりうる最悪クラスの水害の想定です。この想定は矢部川流域の9時間降水量が533mmに達した場合を想定しています。

1000年に一度の頻度で発生する最悪クラスの想定ですが、9時間雨量が533mmを超えた場合はこの想定を上回る浸水が発生する可能性があるほか、一部の支流で発生する氾濫は想定に組み込まれていないことにも注意が必要です。

公表された具体的な想定

浸水範囲と深さ

出典:国土交通省 九州地方整備局「矢部川水系 洪水浸水想定区域図」

矢部川が大規模に氾濫した場合、川の北側では最大で10kmほど、南側では数kmほど離れた場所にまで水が到達する可能性があり、浸水する深さは多くの場所で0.5m〜3m、川沿いや沿岸部の一部で5mを超えると想定されています。

浸水継続時間

出典:国土交通省 九州地方整備局「矢部川水系 洪水浸水想定区域図」

矢部川が氾濫すると、沿岸部を中心に浸水が長期化するおそれがあります。上の地図で黄色になっている地域では1日以上、オレンジ色になっている地域は3日以上、赤色の地域では1週間以上にわたって浸水が続くおそれがあります。避難所生活が長期化したり、長期間にわたって孤立する可能性があることも考慮して、食料や水などを備蓄するようにしてください。

具体的にどの程度備えればいいのかは、こちらの記事をご覧ください。

» 防災グッズ6選。無いと本当に困る防災グッズだけを集めました。

各市町村のハザードマップ

各市町村の詳しいハザードマップはこちらの『わがまちハザードマップ(国土交通省)』から閲覧できます。

パソコンの場合

右の都道府県選択から、ハザードマップを探したい都道府県を選択、見たい市町村をクリックすると各ハザードマップへアクセスできます。

スマホの場合

右上の「地域選択」をタップし、ハザードマップを探したい都道府県を選択、見たい市町村を選択すると各ハザードマップへアクセスできます。

まとめ

矢部川では2012年、2007年、2001年など繰り返し氾濫しています。多くの水害が梅雨の季節に集中していますが、稀に台風によっても水害が発生することがあります。どのタイミングで、yabegどこに避難すればいいのかを早めに確認するようにしてください。

おすすめ記事

筑後川 洪水ハザードマップ「大規模浸水のおそれ、5m〜10m想定も」

九州北部を流れる筑後川は、過去に何度も氾濫を繰り返してきました。特に昭和28年の大水害は、このページで紹介する浸水想定に匹敵する範囲が浸水しました。もしも今、筑後川で大規模な水害が起きたら、どこでどのような被害が出るのでしょうか?

はじめに

ハザードマップは、様々な可能性を考えて作成されていますが、前提条件を上回る大雨となった場合は、想定以上の大きな被害が出る可能性があります。ハザードマップを見る時の注意点はこちらの記事で詳しく解説しています。

また、筑後川の洪水ハザードマップは、1000年に一度という最悪クラスの大雨を前提として作られています。そのため雨量などによっては、実際の浸水範囲はこの想定よりも狭くなる可能性もあります。この浸水想定を見て避難を諦めないようしてください。

筑後川の洪水ハザードマップ

浸水想定マップ

これは筑後川で起こりうる最悪クラスの水害の想定です。この想定は筑後川上流域の48時間降水量が810mmに達した場合を想定しています。

1000年に一度の頻度で発生する最悪クラスの想定ですが、48時間雨量が810mmを超えた場合はこの想定を上回る浸水が発生する可能性があるほか、一部の支流で発生する氾濫は想定に組み込まれていないことにも注意が必要です。

浸水する市町村

福岡県

柳川市、大川市、筑後市、久留米市、小郡市、朝倉市、うきは市、大木町、大刀洗町

佐賀県

佐賀市、神埼市、鳥栖市、吉野ヶ里町、上峰町、みやき町

大分県

日田市、小国町

公表された具体的な想定

浸水範囲と深さ

出典:国土交通省 九州地方整備局「筑後川水系 洪水浸水想定区域図」

筑後川が大規模に氾濫した場合、上流にあたる大分県では浸水の深さが10mを超えると想定されている場所もあります。中流〜下流の福岡県や佐賀県では広範囲が浸水する可能性があり、川から5km以上離れた場所にまで水が到達する可能性もあります。特に中流部では川から数km離れた地域でも2階が水没する可能性があります。

浸水継続時間

出典:国土交通省 九州地方整備局「筑後川水系 洪水浸水想定区域図」

筑後川が氾濫すると、非常に広い範囲が長時間に渡って浸水します。上の地図でオレンジ色になっている地域は3日〜1週間ほど水が引かない可能性があります。また、黄色の地域でも丸1日以上、浸水した状態が続くと想定されています。事前に浸水しない場所に避難するか、長時間に渡って孤立することも想定して、食料などを多めに備蓄しておくことも考えてください。

具体的にどの程度備えればいいのかは、こちらの記事をご覧ください。

» 防災グッズ6選。無いと本当に困る防災グッズだけを集めました。

各市町村のハザードマップ

各市町村の詳しいハザードマップはこちらの『わがまちハザードマップ(国土交通省)』から閲覧できます。

パソコンの場合

右の都道府県選択から、ハザードマップを探したい都道府県を選択、見たい市町村をクリックすると各ハザードマップへアクセスできます。

スマホの場合

右上の「地域選択」をタップし、ハザードマップを探したい都道府県を選択、見たい市町村を選択すると各ハザードマップへアクセスできます。

まとめ

筑後川では、過去にも繰り返し水害が発生しています。最近では2020年の7月にも氾濫し大きな被害が出ました。今一度、どのタイミングで避難するのか、どこに避難すればいいのか、確認してみてください。

おすすめ記事

台風14号 週末に東日本上陸か? 海外の予測モデルも紹介

台風14号が日本に接近しています。進路がかなり絞られてきて、本州の太平洋沿岸付近を東に進む可能性が高くなっています。この記事では、気象庁の進路予想と、海外の予報機関が発表している風の予想を紹介します。

現在の台風14号

気象庁の発表では、強い台風14号は、8日午前6時には、沖縄県南大東島の北東の海上を時速20kmという比較的ゆっくりとしたスピードで北西に進んでいると見られます。

午前6時時点での中心気圧は970hPa、中心付近の最大風速は35m/s、最大瞬間風速50m/sで、暴風域を伴っています。

台風14号は、強風域の直径が830kmと大型ではありませんが、最大風速は35m/sと強い勢力となっています。

この台風は今後、8日には奄美地方に接近し、9日以降西日本へ接近するおそれがあります。その後、10日以降は東日本に接近し、上陸するおそれがあります。

台風14号 今後の予想

※こちらのページから常に最新の情報を確認してください。

9日午前6時の予想

場所:種子島の東の海上

中心気圧:960hPa

最大風速:40m/s

最大瞬間風速:55m/s

10日午前3時の予想

場所:四国の沖

中心気圧:965hPa

最大風速:35m/s

最大瞬間風速:50m/s

11日午前3時の予想

場所:関東周辺

中心気圧:975hPa

最大風速:30m/s

最大瞬間風速:45m/s

12日午前3時の予想

場所:日本の東の海上

中心気圧:980hPa

最大風速:30m/s

最大瞬間風速:40m/s

海外の予報機関の予測

ここからは、海外の予報機関が発表している風の予測を見ていきます。

JTWC(米軍合同台風警報センター)

こちらはアメリカ軍が発表している台風14号の進路予想です。気象庁の予想と似ていて、日本の南の海上を東に進む予想になっています。

ECMWF (ヨーロッパ中期予報センター)

続いて、ECMWF (ヨーロッパ中期予報センター)が発表している風の予測です。下のバーを左右に動かすことで、今後の風の予想を見ることができます。

※あくまで、数ある予測の一つとして捉えてください。今後の予想は大きく変わることもあります。

GFS(アメリカ海洋大気庁)

最後に、GFS(アメリカ海洋大気庁)が発表している風の予測です。下のバーを左右に動かすことで、今後の風の予想を見ることができます。

※あくまで、数ある予測の一つとして捉えてください。今後の予想は大きく変わることもあります。

まとめ

気象庁や海外の予報機関が発表している台風14号の予測を紹介しました。台風の進路予想は刻一刻と更新されていきます。常に最新の情報を見るようにしてください。

おすすめ記事

山形県の津波ハザードマップ「10mを超える巨大津波の可能性」

日本海に面する山形県では、海底活断層によって引き起こされる津波が想定されています。中には10mを超えるような東日本大震災クラスの津波が想定されているところもあります。「太平洋側に比べると津波のリスクが低い」と感じている人もいるかもしれませんが、一度大津波に襲われると甚大な被害が出ます。

山形県全域の津波ハザードマップ

浸水想定マップ

こちらは山形県の津波浸水想定域を示した地図です。最悪クラスの津波の想定ですが、津波は地震の規模や地形などによって予想を超えることがあります。

浸水する市町村

山形県が2014年に公表した津波浸水想定 によると、鶴岡市の浸水面積は401ヘクタール、酒田市の浸水面積は1099ヘクタールなどとなっています。酒田市の中心部を流れる最上川など、川に沿って浸水範囲が広がると想定されています。

各市町村の浸水面積は以下の表をご覧ください。(一つの地震による想定ではありません。実際の浸水面積はさらに広くなる可能性もあります。)

山形県「津波浸水想定について(解説 )」より

津波が到達するまでの時間

山形県の資料によると、鶴岡市では早いところで地震発生から7分で20cmの津波が到達し、酒田市ではわずか1分で20cmの津波が到達する場所もあると想定されています。具体的には鶴岡市の小岩川、大岩川、温海、米子、暮坪、鈴、五十川、堅苔沢で7分、市内のその他の場所でも10分以内に津波が到達するとされています。酒田市では飛島の勝浦で1分、酒田港や宮海では8分で20cmの津波が到達するとされています。

各市町村の沿岸に津波が到達するまでの時間はこちらの表をご覧ください。(一つの地震による想定ではありません。津波は予想よりも早く到達したり、遅れて到達することもあります。)

山形県「津波浸水想定について(解説 )」より

予想される津波の高さ

鶴岡市では暮坪と五十川で最大16.3m、酒田市では坂田港で最大13.3mの津波が想定されています。詳しく見ていくと、鶴岡市の暮坪と五十川で16.3m、堅苔沢で15.7m、米子で14.8mなどほぼ全域で10mを超える津波が想定されています。酒田市では飛島で最大14.3m、酒田港で13.3m、宮海で11.6mなどとされています。

各市町村の沿岸で予想される津波の高さはこちらの表をご覧ください。(一つの地震による想定ではありません。津波は予想の高さを上回る可能性もあります。)

山形県「津波浸水想定について(解説 )」より

各地の浸水想定と浸水開始時間

山形県では沿岸部や川沿いを中心に大規模な浸水が想定されていて、酒田市役所のすぐそばも津波が到達するとされています。津波は普通の波とは違い、強い力で人や建物などを押し流すので、できるだけ浸水想定域外に避難することが望ましいですが、間に合わない場合は近くの頑丈な建物のできるだけ上の階に避難してください。

鼠ヶ関・早田・小岩川の浸水想定と浸水開始時間

鼠ヶ関・早田・小岩川の浸水想定と浸水開始時間

大岩川・温海の浸水想定と浸水開始時間

大岩川・温海の浸水想定と浸水開始時間

米子・暮坪・鈴・五十川の浸水想定と浸水開始時間

米子・暮坪・鈴・五十川の浸水想定と浸水開始時間

堅苔沢・小波渡・三瀬・由良の浸水想定と浸水開始時間

堅苔沢・小波渡・三瀬・由良の浸水想定と浸水開始時間

油戸・今泉・加茂・金沢の浸水想定と浸水開始時間

油戸・今泉・加茂・金沢の浸水想定と浸水開始時間

湯野浜・浜中の浸水想定と浸水開始時間

湯野浜・浜中の浸水想定と浸水開始時間

最上川河口・酒田市内の浸水想定と浸水開始時間

最上川河口・酒田市内の浸水想定と浸水開始時間

宮海・比子・西浜・吹浦の浸水想定と浸水開始時間

宮海・比子・西浜・吹浦の浸水想定と浸水開始時間

鳥崎・女鹿・飛島の浸水想定と浸水開始時間

鳥崎・女鹿・飛島の浸水想定と浸水開始時間

各市町村のハザードマップ

各市町村の詳しい津波ハザードマップはこちらの『わがまちハザードマップ(国土交通省)』から閲覧できます。

» わがまちハザードマップ(国土交通省)

パソコンの場合

右の都道府県選択から「山形県」を選択、見たい市町村をクリックすると各ハザードマップへアクセスできます。

スマホの場合

右上の「地域選択」をタップし、都道府県選択から「山形県」を選択、見たい市町村を選択すると各ハザードマップへアクセスできます。

まとめ

山形県では1983年の日本海中部地震、1964年の新潟地震などで繰り返し津波による被害が出ていますが、中でも1833年の庄内沖地震では7〜8mの津波に襲われたと見られています。日本海で発生する地震は震源域が陸に近いことが多く、到達までにかかる時間も短いのが特徴です。沿岸付近で揺れを感じたら、津波警報を待つことなく避難を開始する必要があります。

津波から避難するときに気を付けることはこちらの記事にまとめてあります。

» 津波からの避難で気を付けること(イラスト付き)

津波関連のおすすめ記事

新型コロナ いま災害が起きたら避難していいの?避難所のコロナ対策は?

新型コロナウイルスの感染拡大が続き、東京都などに緊急事態宣言が出されています。もし今、大地震が起きたらどう行動すればいいのか、不安な人も多いのではないでしょうか?この記事では、新型コロナウイルスが蔓延している中で災害が発生したらどう行動すればいいのか解説します。

新型コロナウイルスとは?

どれくらい危険?

新型コロナウイルスの感染力や致死率などは、京都大学の山中伸弥教授が分かりやすくまとめて発信しています。ぜひ、こちらのサイトをご覧ください。

» 山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信

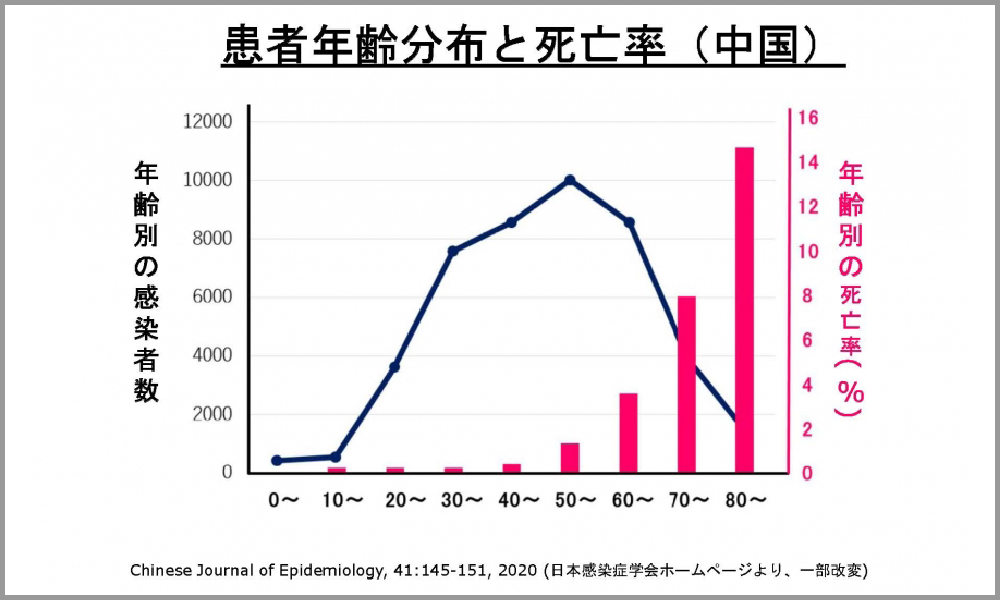

こちらが、上記のサイトに掲載されているグラフです。感染者と死亡率が年齢別に示されています。単純に比較することはできませんが、インフルエンザの致死率は約0.1%と言われていますので、これまでのデータからはインフルエンザよりも死に至る可能性が高いと考えられています。

こちらも、山中伸弥教授のサイトに掲載されている画像です。新型コロナウイルスについては、感染拡大の最中のため、感染力や致死率などの具体的な数字は常に変動しています。一時期、「インフルエンザよりも危険性は低い」という情報も流れましたが、現在ではインフルエンザよりも危険なウイルスであるとの見方が強まっています。(最大値や最小値のみに注目するのではなく、幅を持って見る必要があります。)

どうやって感染するのか?

直接の感染

感染している人が咳やくしゃみをする、または会話などで唾が飛ぶ

↓

ウイルスも一緒に放出される

↓

他者がそのウイルスを吸い込む

具体例:近距離(1〜2m)で会話をしている状態、特に屋内で換気がされていない場合は注意が必要

間接的な感染

感染している人が咳やくしゃみをした時に、手で口を押さえる

↓

ウイルスがついた手で周りの物に触れる

↓

他者が同じ部分に触れる

↓

その手で顔(口や鼻など)を触る

具体例:電車やバスのつり革・ドアノブ・エスカレーターの手すり・照明などのスイッチ・椅子

地震発生 避難する?

もしも、大きな地震が発生するなどして避難が必要になった場合、ためらわずに避難をしてください。緊急事態宣言が出ていても、都市封鎖が行われていてもです。もちろん新型コロナウイルスの感染が拡大する危険性もありますが、災害時は災害によって命を落とす可能性の方が圧倒的に高くなります。災害時の優先順位は「災害>新型コロナウイルス」です。

また、屋外では近距離での会話を避ければ、感染するリスクはそれほど高くなく、相手の体に触っただけで感染することもありません。もしも小さな子どもや高齢者などと手を繋いだり、救助活動などで他者と触れ合った場合は、その手で顔や周りのものをできるだけ触らず、安全な場所に避難できたら手を洗うかアルコール消毒を行ってください。

津波からの避難は?

津波からの避難も、今まで通りで構いません。余裕があれば、近距離で会話を控えたり、同じものを触らないようにすることで感染リスクを下げることができますが、新型コロナウイルスよりも津波の方が差し迫った危険ですので、津波からの避難を優先してください。屋外であれば、同じ場所にいるだけで感染する可能性は低いですし、同じものに触れたとしても、顔を触る前に手を洗ったり、消毒をすることで感染するリスクをかなり減らせます。

避難所での新型コロナ対策

今回の新型コロナウイルスは感染していても症状が出ない人が多くいるという特徴があります。そのため、「感染しないように」するのではなく、自分が既に感染していることを前提に「周りの人に感染を広げない」ようにすることが重要です。

避難所では幅広い年代の人が一緒に生活をするため、あくまで一例ですが、無症状感染者同士の会話によって近くにいた症状が重くなりやすい人に感染を広げてしまう可能性もあります。避難所では、1m〜2m以上の距離を保ち、マスクをするか、できるだけ会話をせずに過ごすようにしてください。もし、スペースが確保できない場合には、段ボール等を使って仕切りを設けたり、できるだけ物を共用したりしないことで感染リスクを下げることができます。

会話をする場合は、できるだけ屋外に出て距離を取るようにしてください。普通に会話をするだけでも、唾が相手に届き感染させてしまったり、換気を行っていない時には周辺の人にも感染を広げてしまう可能性があります。

また、避難所に入る前や、トイレに行った後、調理前・食事前などには必ず手を洗うようにしてください。水道が使えない場合は、アルコール消毒をしてください。もし、手に汚れがある場合はウェットティッシュで拭いてからアルコール消毒をするようにしてください。水道水が使えない時に、バケツに水をためて手を洗うケースもみられますが、その際にバケツの中に手を入れて洗うと感染が拡大する恐れがあります。

また、できる限り換気を行うようにしてください。止むを得ず締め切る場合でも1日に複数回は窓を開けて換気をしてください。飛沫感染は換気によってリスクを減らすことができます。

食事は?

避難所での食事は特に注意が必要です。体調に少しでも不安がある、または花粉症などで咳やくしゃみが出る人は、調理や盛り付け、配膳をしないでください。無症状感染者かつ花粉症の人が感染を広げる可能性も考えられます。

また、症状がない人でも感染している可能性を考慮して、必ずマスクをつけ、徹底した手洗いをし、使い捨ての手袋を使用して作業してください。素手で料理をしないでください。

食器類もできるだけ共用を避け、特に他人と同じ食器類は使わないでください。水道が使えない場合は、使い捨ての食器を使うようにしてください。

袋入りの食べ物は手でちぎらず、そのまま食べることで、手についたウイルスから感染することを防げます。

トイレは?

トイレに行ったあとは、必ず手を洗うかアルコール消毒をし、トイレに行く時に使った靴で生活空間に入らないようにしてください。

また、余裕があれば使用前にも便座を拭くことも効果的です。トイレを汚した場合は運営側に伝えるようにしてください。感染拡大の原因になりかねません。

自宅に被害がなく、安全が確認されている状況であれば、家のトイレを使うという方法もあります。停電や断水などで水が流せない場合は、便座に被せて使うタイプの簡易トイレがお勧めです。

体調が悪い場合は?

少しでも体調に不安がある場合は、すぐに職員や管理者などに伝えるようにしてください。避難所生活では、体調の悪化しても我慢をする人が大勢います。そして、自ら発信しないと周りの人はなかなか気づいてくれません。

もし仮に、新型コロナウイルスに感染していたとしても、あなたは悪くありません。どんなに気を付けていても、全ての人が感染する可能性がありますので、罪悪感を持たないようにしてください。

咳などを我慢することよりも、早い段階で周囲に知らせることで、自分の症状の悪化を抑えられる可能性もありますし、周囲への感染拡大を抑えることもできます。

体調が悪い時は、ためらわずに職員などに伝えてください。それが自分のためにも、周りの人のためにもなります。

在宅避難とは?

家の耐震性が高い場合は在宅避難という方法もあります。停電していたり水道が使えなかったりして、日常と同じ生活とまではいきませんが、自分の家で避難を続けることで感染のリスクを減らすことができます。

ただ、在宅避難が可能なのは、頑丈な家に住んでいる人だけです。「家が頑丈だから在宅避難をする」という考え方は大丈夫ですが、「新型コロナウイルスに感染するのが怖いから在宅避難をする」というのはやめてください。

避難所であっても、感染予防をしっかりと行えば、感染するリスクは大きく減らせます。

理想的な備蓄

収束するのに1年以上かかるとも言われている今回の感染症ですが、できる限り人と接する機会を減らせば、自分が感染するリスク、他人に感染させてしまうリスクを減らすことができます。例えば、先ほど紹介したように、簡易トイレを備蓄しておく、非常食や水を備蓄しておく、これだけでも十分に効果があります。

水

飲み水は1人あたり1日2Lは必要です。大きなペットボトル1本分です。分かりやすく表にしましたので、参考にしてください。

| 家族構成 | 3日分 | 2Lのペットボトル |

|---|---|---|

| 1人 | 6L | 3本 |

| 2人 | 12L | 6本 |

| 3人 | 18L | 9本 |

| 4人 | 24L | 12本 |

| 5人 | 30L | 15本 |

| 6人 | 36L | 18本 |

リンク

非常食

非常食は、単純に計算すればいくつ必要かが分かります。こちらも、分かりやすく表にしました。

| 家族構成 | 3日分 |

|---|---|

| 1人 | 9食 |

| 2人 | 18食 |

| 3人 | 27食 |

| 4人 | 36食 |

| 5人 | 45食 |

| 6人 | 54食 |

トイレ

先ほどもご紹介しましたが、簡易トイレの備蓄もお勧めします。1人あたり1日7回トイレに行くと仮定して必要な量をまとめました。

| 家族構成 | 3日分 |

|---|---|

| 1人 | 21回分 |

| 2人 | 42回分 |

| 3人 | 63回分 |

| 4人 | 84回分 |

| 5人 | 105回分 |

| 6人 | 126回分 |

非常食や水を買う時に注意することなど、具体的なことはこちらの記事で解説しています。

» 防災グッズ6選。無いと本当に困る防災グッズだけを集めました。

まとめ

新型コロナウイルスが蔓延している状況で災害が起きても、対策をしっかり取ることで、感染リスクは小さくできます。ただ、今回のウイルスは無症状であっても感染している可能性があることを頭に入れて「感染しない」ようにするのではなく「他人に感染させない」ことを意識して行動するようにしてください。

おすすめ記事

秋田県の津波ハザードマップ「日本海でM8.7、津波は10m超の可能性」

※ここで紹介しているのは、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの津波のハザードマップですが、あくまで想定ですので、実際にはさらに高い津波が押し寄せたり、ハザードマップで「津波が来ない」とされている場所にも津波が到達する可能性があります。(この情報は平成28年に秋田県が発表した情報を基に作成しています。)

はじめに

ハザードマップは、あらゆる可能性を考えて作成されていますが、想定を上回る地震が発生したり、海底地滑りなどによって、想定を上回る可能性もあります。ハザードマップを見る時の注意点はこちらの記事で詳しく解説しています。

» 意外と知らないハザードマップの正しい見方と注意点また、秋田県の津波ハザードマップは2011年の東日本大震災を教訓に「二度と想定外を繰り返さない」ことを意識して作られています。そのため地震の規模などによっては、実際の津波はこの想定よりも小規模の可能性もあります。この浸水想定を見て避難を諦めないようしてください。

秋田県全域 津波ハザードマップ

浸水想定マップ

浸水する市町村

秋田県が2016年に公表した津波浸水想定 によると、秋田市の浸水面積は25.8㎢、由利本荘市の浸水面積は8.8㎢などとなっています。

詳細は以下の表をご覧ください。(一つの地震による想定ではありません。実際の浸水面積はさらに広くなる可能性もあります。)

秋田県「津波浸水想定について(解説 )」より

予想される津波の高さ

秋田県の資料によると、秋田市の新屋町では地震発生から11分で海面変動が始まり、36分で最大波が到達、由利本荘市の松ヶ崎では地震発生から10分で海面変動が始まり、33分で最大波が到達、由利本荘市の石脇では地震発生から9分で海面変動が始まり、31分で最大波が到達すると想定されています。

また秋田市新屋町の最大波は13.5m、由利本荘市松ヶ崎の最大波は11.3m、由利本荘市石脇の最大波は10.8mと想定されています。

詳細は以下の表をご覧ください。(一つの地震による想定ではありません。また、津波は予想より早く到達したり、予想高さを上回る可能性もあります。)

秋田県「津波浸水想定について(解説 )」より

秋田市ハザードマップ

こちらは秋田市が公表している津波ハザードマップです。詳しくはこちらをご覧ください。

» 秋田市津波ハザードマップ(秋田市)

下新城・飯島

秋田市「津波ハザードマップ」より

土崎・港北・寺内

秋田市「津波ハザードマップ」より

八橋・川尻・山王

秋田市「津波ハザードマップ」より

茨島・新屋・勝平

秋田市「津波ハザードマップ」より

下浜・浜田

秋田市「津波ハザードマップ」より

由利本荘市ハザードマップ

こちらは由利本荘市が公表している津波ハザードマップです。詳しくはこちらをご覧ください。

»由利本荘市津波ハザードマップ(由利本荘市)

岩城地域・松ヶ崎地区

由利本荘市「津波ハザードマップ」より

本荘地域・西目地域

由利本荘市「津波ハザードマップ」より

このほかの市町村

秋田市・由利本荘市以外の津波ハザードマップはこちらの『わがまちハザードマップ(国土交通省)』から閲覧できます。

» わがまちハザードマップ(国土交通省)

パソコンの場合

右の都道府県選択から「秋田県」を選択、見たい市町村をクリックすると各ハザードマップへアクセスできます。

スマホの場合

右上の「地域選択」をタップし、都道府県選択から「秋田県」を選択、見たい市町村を選択すると各ハザードマップへアクセスできます。

まとめ

秋田県では1983年に発生した日本海中部地震によって最大14mの大津波に襲われ、県内だけで83人の方が亡くなりました。そして、日本海では日本海中部地震を上回る巨大地震も想定されているため、今まで津波に襲われたことがない地域にまで津波が到達する可能性があります。沿岸付近で揺れを感じた場合は、津波警報を待つことなく、その時避難できる最も高い場所へ避難してください。

津波から避難するときに気を付けることはこちらの記事にまとめてあります。

» 津波からの避難で気を付けること(イラスト付き)

津波関連のおすすめ記事

青森県の津波ハザードマップ「東日本大震災を超える大津波の可能性、日本海側20m想定も」

※ここで紹介しているのは、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの津波のハザードマップですが、あくまで想定ですので、実際にはさらに高い津波が押し寄せたり、ハザードマップで「津波が来ない」とされている場所にも津波が到達する可能性があります。(この情報は平成27年に青森県が発表した情報を基に作成しています。)

はじめに

ハザードマップは、あらゆる可能性を考えて作成されていますが、想定を上回る地震が発生したり、海底地滑りなどによって、想定を上回る可能性もあります。ハザードマップを見る時の注意点はこちらの記事で詳しく解説しています。

また、青森県の津波ハザードマップは2011年の東日本大震災を教訓に「二度と想定外を繰り返さない」ことを意識して作られています。そのため地震の規模などによっては、実際の津波はこの想定よりも小規模の可能性もあります。この浸水想定を見て避難を諦めないようしてください。

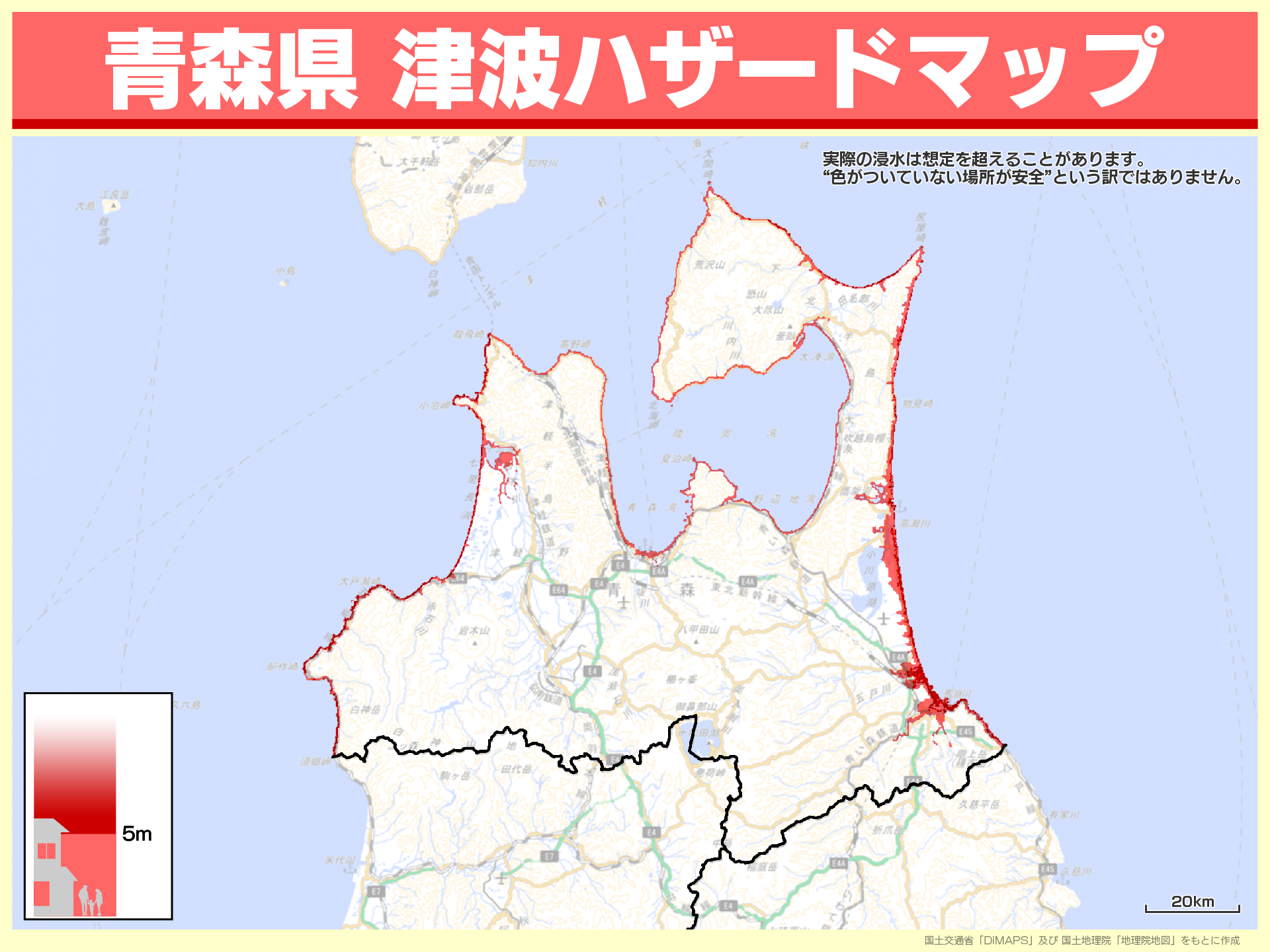

青森県全域 津波ハザードマップ

浸水想定マップ

浸水する市町村

青森県が2015年に公表した津波浸水想定によると、青森市の浸水面積は5.2㎢、八戸市の浸水面積は38.9㎢などとなっています。

詳細は以下の表をご覧ください。(一つの地震による想定ではありません。実際の浸水面積はさらに広くなる可能性もあります。)

青森県「津波浸水想定について(解説 )」より

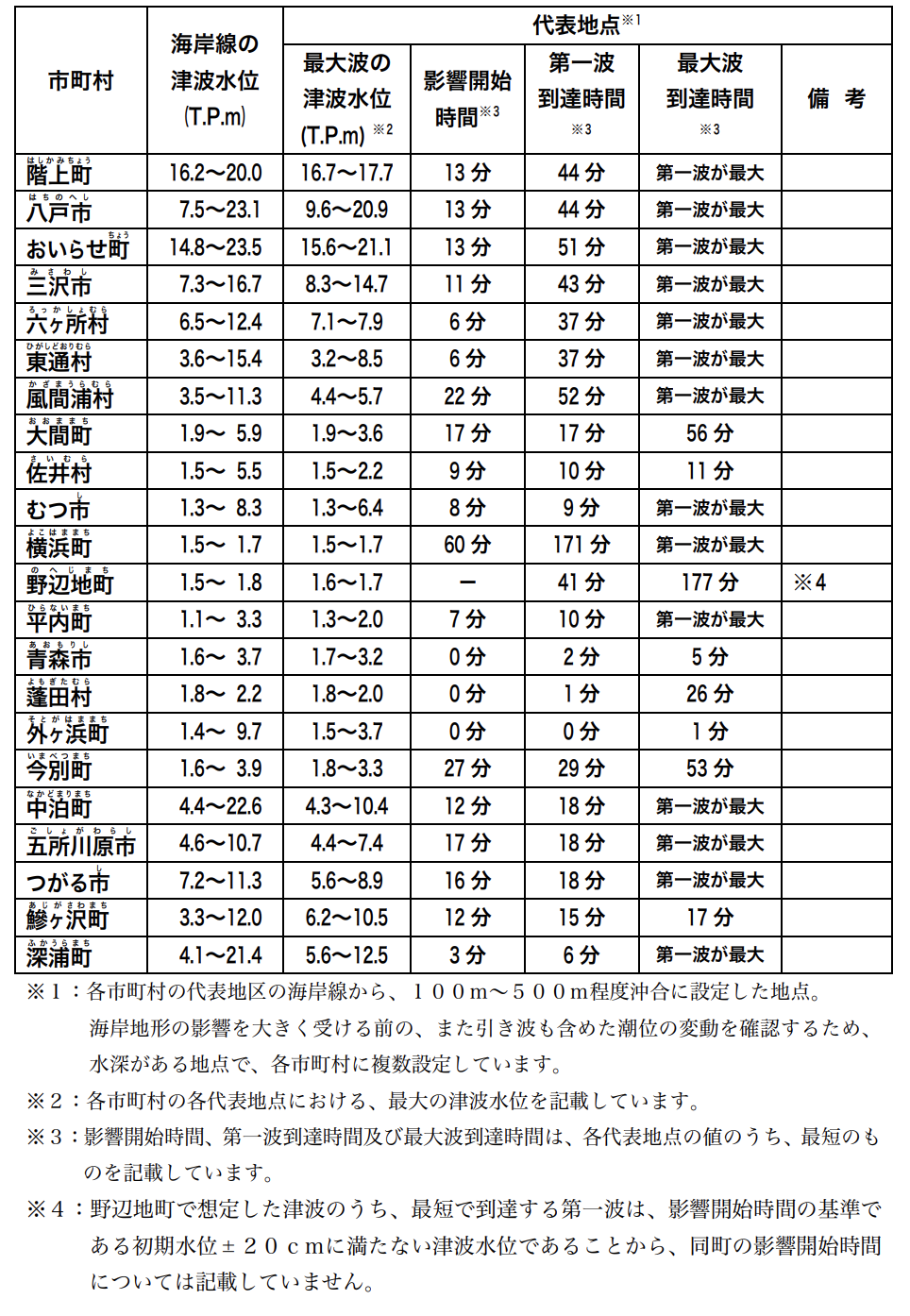

予想される津波の高さ

青森県の資料によると、青森市では地震発生と同時に津波による海面変動が始まり、5分で最大波が到達、八戸市では地震発生から13分で海面変動が始まり、44分で最大波が到達すると想定されています。

また青森市の最大波は3.7m、八戸市の最大波は23.1mと想定されています。

詳細は以下の表をご覧ください。(一つの地震による想定ではありません。また、津波は予想より早く到達したり、予想高さを上回る可能性もあります。)

青森県「津波浸水想定について(解説 )」より

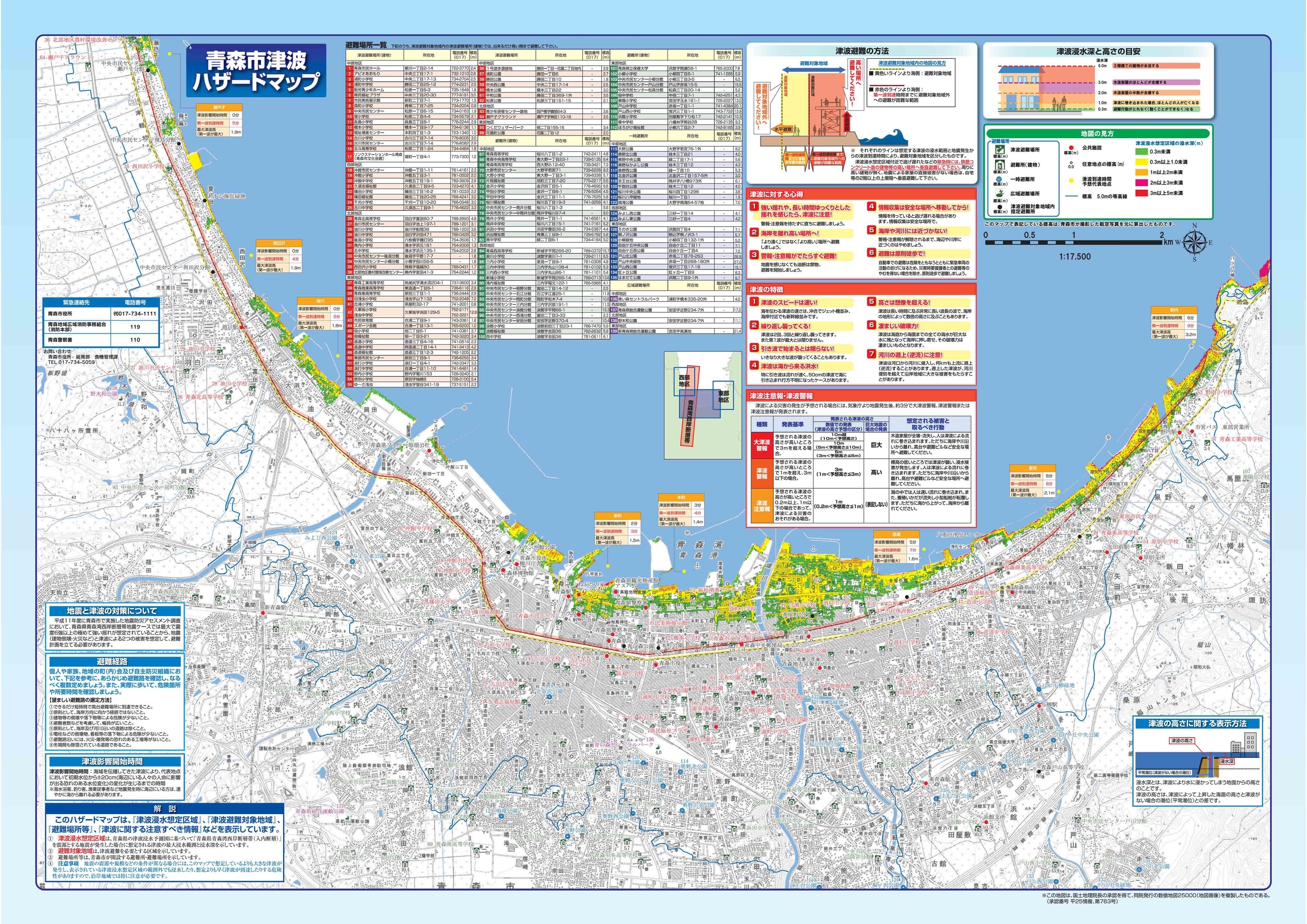

青森市ハザードマップ

こちらは青森市が公表している津波ハザードマップです。

詳しくはこちらをご覧ください。

青森市中央地区

青森市「青森市津波ハザードマップ」より

青森市東部地区・西部地区

青森市「青森市津波ハザードマップ」より

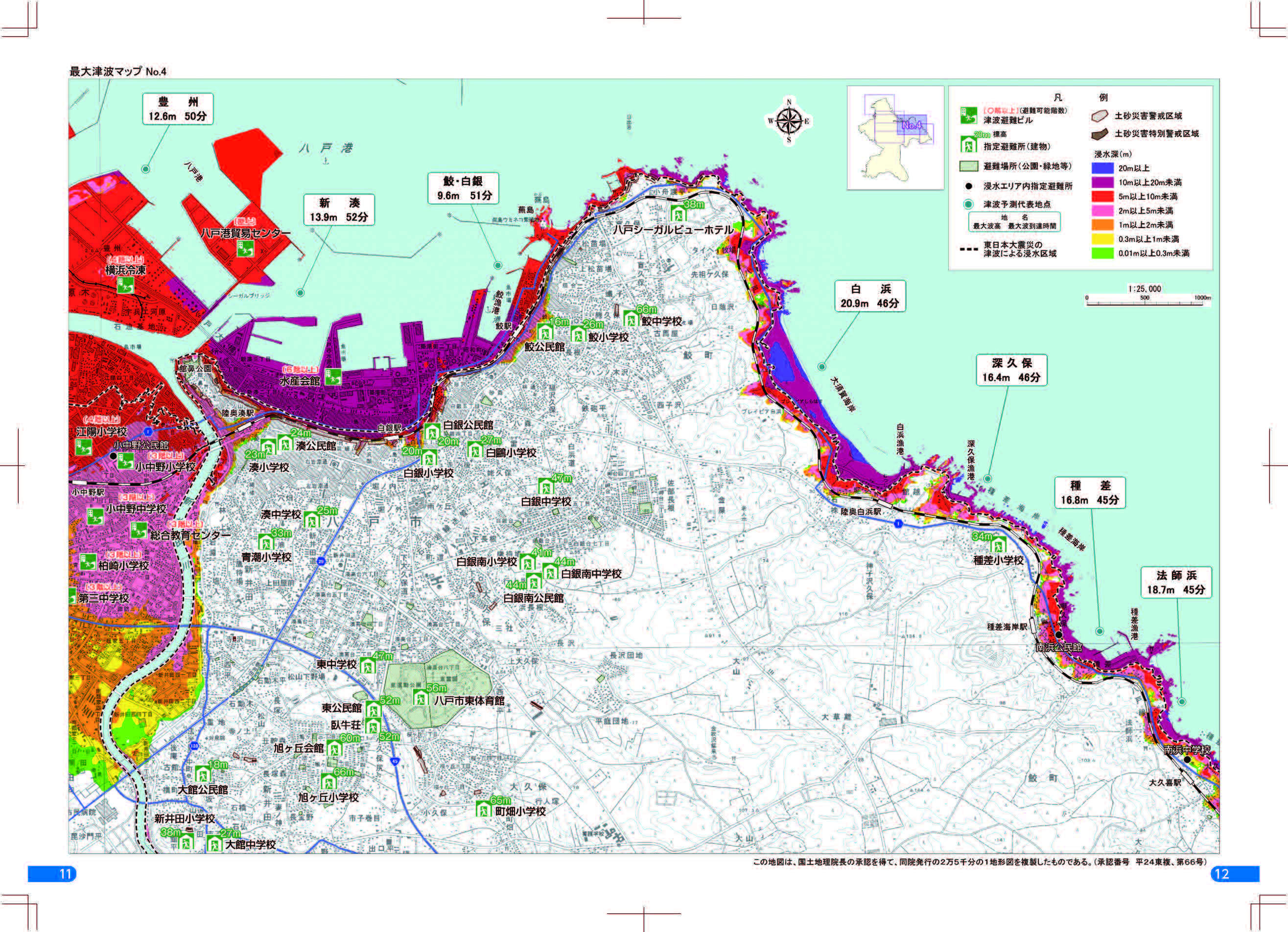

八戸市ハザードマップ

こちらは八戸市が公表している津波ハザードマップです。

詳しくはこちらをご覧ください。

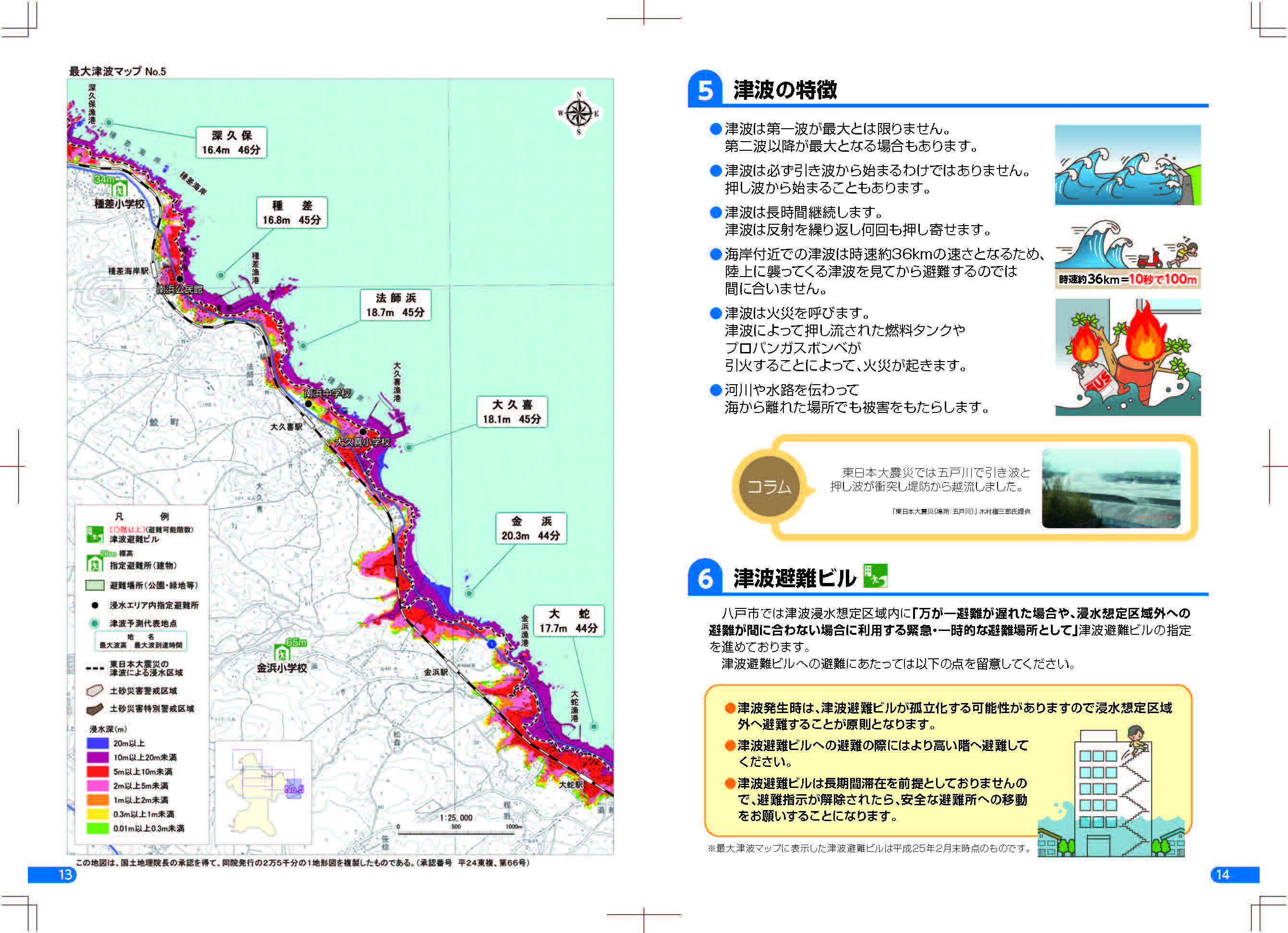

最大津波マップNo.1

八戸市「津波避難ハンドブック」より

最大津波マップNo.2

八戸市「津波避難ハンドブック」より

最大津波マップNo.3

八戸市「津波避難ハンドブック」より

最大津波マップNo.4

八戸市「津波避難ハンドブック」より

最大津波マップNo.5

八戸市「津波避難ハンドブック」より

このほかの市町村

青森市・八戸市以外の津波ハザードマップはこちらの『わがまちハザードマップ(国土交通省)』から閲覧できます。

パソコンの場合

右の都道府県選択から「青森県」を選択、見たい市町村をクリックすると各ハザードマップへアクセスできます。

スマホの場合

右上の「地域選択」をタップし、都道府県選択から「青森県」を選択、見たい市町村を選択すると各ハザードマップへアクセスできます。

まとめ

青森県では、太平洋側だけでなく、日本海側でも大津波が想定されています。また、陸奥湾付近にある活断層による地震でも津波が発生する可能性があります。沿岸付近で揺れを感じた場合は、津波警報を待つことなく、その時避難できる最も高い場所へ避難してください。

津波から避難するときに気を付けることはこちらの記事にまとめてあります。

津波関連のおすすめ記事

地震が発生した時にとるべき行動「家にいる時は?」「運転中なら?」

地震が発生した時、どう行動すればいいかご存知ですか?どうすれば命を守れるかは、地震が発生した時にどこにいるかで変わってきます。この記事では、地震発生時にとるべき行動をケース別に解説します。

家にいる時

- 家具などが「落ちてこない」「倒れてこない」「移動してこない」場所に移動して頭を守る(机の下など)。

- 怪我をする可能性があるので、慌てて外に飛び出さない。

- ガスの供給は自動で止まるので慌てて火を消そうとしない。慌てて火を消そうとすると火傷の危険がある。

- 強い揺れでは、扉を開けてもすぐに閉まり意味がないので、避難経路を確保する前に自分の身を守ることを考える。

屋外にいる時

- ブロック塀や自動販売機など倒れて来そうなものから離れて頭を守る。

- 看板や窓ガラス、建物の外壁などが落下してくることもあるので、建物の外壁付近に留まらない。建物から離れるか、建物の中に入る。(頑丈な建物であれば、建物の外壁付近よりも中に入った方が危険が少ない)

人が大勢いる施設にいる時

- 物が「落ちてこない」「倒れてこない」「移動してこない」場所に移動して頭を守る。

- 施設の係員などの指示に従って行動する。混乱のもとになるので慌てて避難しない。

エレベーターに乗っている時

- 全ての階のボタンを押し、最初に止まった階で必ず降りる。

- もし閉じ込められた場合は非常通報ボタンを押し続ける(一瞬押すのではなく長押し)。

車を運転している時

- ハザードランプを点灯し、周りの車にも注意を促し、道路の左側に停止する。

- 事故につながる危険があるので、急ブレーキはかけず、ゆっくりとスピードを落とす。

山や崖の近くにいる時

- 落石や崖崩れが発生しそうな斜面から離れる。

海や川の近くにいる時

- 津波の危険があるので、津波警報を待たず、走って高い場所に逃げる。

まとめ

ここでは「家にいる時」「屋外にいる時」「人が大勢いる施設にいる時」「エレベーターに乗っている時」「車を運転している時」「山や崖の近くにいる時」「海や川の近くにいる時」の7ケースを紹介しました。

もし、どんな行動を取ればいいのか分からなくなったら『落ちてこない』『倒れてこない』『移動してこない』場所を探して安全を確保してください。

地震関連のおすすめ記事

津波からの避難で気を付けること(イラスト付き)

津波とは?

津波のことを「大きな波」と誤解している人もいますが、通常の波とは全く違います。普通の波は海面付近だけが動いていますが、津波は海面から海底までの全ての水が動きます。しかもスピードは陸地付近でも時速30km〜40kmもあります。分かりやすく例えると、プールの水面が波立っている状態が普通の波、プールの水全体が時速30km〜40kmで移動しているのが津波です。

津波の多くは海底にある活断層やプレートの境界で地震が起きることで海水が持ち上げられて発生しますが、海底火山の噴火や地滑りなどによっても発生することがあります。

気を付けるポイント

“高い場所”に避難

津波からの避難で最も大事なことは海から離れることではなく、高い場所へ避難することです。海から離れた場所に逃げても、標高が変わらなければ津波は襲ってきます。津波は平野部では内陸数kmのところにまで到達することもあります。また、海から離れても川を遡上した津波に襲われる可能性もあります。海や川から離れることを意識するのではなく、高台や津波避難タワー、頑丈な建物などに避難するようにしてください。

津波は何度も来る

津波は一度だけでなく何度も押し寄せます。第一波が数十cm程度であっても、第二波や第三波の高さが10mを超えるケースもあります。津波警報・津波注意報が解除されるまでは、絶対に高台から移動しないでください。過去には一度避難した高台から家に戻って犠牲になった方もいました。

斜面を駆け上がる

津波の大きな特徴は斜面を駆け上がることです。駆け上がる高さは沿岸での高さの数倍になることがあります。例えば沿岸で10m程度であれば、遡上高は20m〜40mに達する可能性があります。津波警報や津波注意報の予想高さは沿岸での高さなので、テレビなどで報じられる予想高さの数倍の場所にまで津波が来ると考えてください。

予想を超えることも

津波は予想の高さを超えることもあります。2011年の東日本大震災では最初の予想は「宮城県で6m、岩手県と福島県で3m」というものでしたが、実際には10mを超える津波が到達しました。また2016年11月に福島県沖で発生したマグニチュード7.4の地震では宮城県の津波予想高さは1mでしたが、現地調査では2mを超える津波が押し寄せていたことがわかりました。津波の予想高さはあくまでも目安なので、その時避難できる最も高い場所に避難するようにしてください。

津波関連のおすすめ記事

「巨大」「高い」は非常事態!大津波警報・津波警報の意味を分かりやすく解説

「大津波警報」「津波警報」という言葉を聞いたことはあっても、その意味とどう行動すればいいかを完璧に理解している人は少ないと思います。津波警報は東日本大震災後の2013年に大きく変わったので、情報の意味を誤解している人もいるかもしれません。この記事では、大津波警報・津波警報・津波注意報の基本的な意味と、2013年に行われた改善の重要なポイントを解説します。

津波とは?

津波のことを「大きな波」と誤解している人もいますが、通常の波とは全く違います。普通の波は海面付近だけが動いていますが、津波は海面から海底までの全ての水が動きます。しかもスピードは陸地付近でも時速30km〜40kmもあります。分かりやすく例えると、プールの水面が波立っている状態が普通の波、プールの水全体が時速30km〜40kmで移動しているのが津波です。

津波の多くは海底にある活断層やプレートの境界で地震が起きることで海水が持ち上げられて発生しますが、海底火山の噴火や地滑りなどによっても発生することがあります。

津波情報の意味

※ここで出てくる津波の高さは沿岸での高さです。津波は斜面を駆け上がり、沿岸での高さの数倍の場所にまで到達することもあります。

大津波警報

大津波警報は3mを超える津波が予想される時に発表されます。3mを超える津波では、木造住宅はほぼ間違いなく全壊し、人は確実に津波に飲み込まれます。海や川の近くにいる人は、ただちに高台や津波避難ビルなどに避難する必要があります。

大津波警報では、予想高さは「5m」「10m」「10m超」の3通りで発表されます。5mと発表された場合に予想される津波の高さは3m〜5m、10mと発表された場合は5m〜10m、10m超と発表された場合は10mを超える津波が到達する可能性があります。

津波警報

津波警報は1m〜3mの津波が予想される時に発表されます。1mを超える津波では標高の低い場所で浸水被害が発生する可能性があり、人は確実に津波に飲み込まれます。大津波警報と同じく、海や川の近くにいる人は、ただちに高台や津波避難ビルなどに避難する必要があります。

津波警報では、予想高さは「3m」と発表されます。津波警報が発表された場合、沿岸には1m〜3mの津波が到達する可能性があります。

津波注意報

津波注意報は1m以下の津波が予想される時に発表されます。1mと聞くと安心するかもしれませんが、もし1mの津波に巻き込まれると人は自分の意思では助かることができません。海の中にいる人はすぐに陸に上がり、海や川から離れてください。

津波注意報では、予想高さは「1m」と発表されます。津波注意報が発表された場合、沿岸には20cm〜1mの津波が到達する可能性があります。

「巨大」「高い」は非常事態

通常、津波の予想高は数値で発表されますが、まれに「巨大」「高い」といった表現が使われることがあります。地震の規模がマグニチュード8を超えた場合です。

これは2011年3月11日の東日本大震災で津波の予想高さが、実際の津波高を大きく下回ったために導入されました。津波警報は地震発生から約1分間のデータをもとに地震発生の約3分後に発表しますが、断層破壊が3分を超えた東北地方太平洋沖地震では、地震の規模を正確に計算することができず、マグニチュード7.9の地震が発生したとして大津波警報・津波警報を発表しました。(実際にはマグニチュード9.0)

気象庁が津波警報を発表するために求めるマグニチュードは8を超えると信頼性が大きく落ちます。そこで2013年からは、マグニチュード8を超えると判断した場合、その海域で起こりうる最大クラスの地震が発生したと仮定して大津波警報・津波警報を発表することになりました。また、東日本大震災では津波の予想高さが「岩手3m・宮城6m・福島3m」だったことも、避難が遅れた原因の一つだとして、マグニチュード8を超える巨大地震が発生した場合には具体的な予想高さは発表せず、大津波警報は「巨大」、津波警報は「高い」と発表することになりました。

「巨大」「高い」という表現が使われたら非常事態です。また「巨大」「10m超」の津波が予想される場合には「東日本大震災クラスの津波がきます」という表現も使われます。このような表現が使われたら、これまでに経験したことがないような大災害が迫っています。ただちにその時避難できる最も高い場所に避難してください。

津波警報には誤差がある

ここまで大津波警報や津波注意報の意味やその時とるべき行動を紹介してきましたが、最も重要なのは「津波の予想には誤差が含まれている」ということです。 津波の高さの予想は1/2~2倍程度の幅があります。例えば3mという予想であれば最大6mの津波が来る可能性がある、5mという予想であれば10mの津波が来る可能性がある、ということです。2011年の東日本大震災ではさらに高い津波に襲われましたが、今ではそこまでの誤報になる可能性はかなり低くなっています。しかし100%とは言い切れないので、津波警報や津波注意報が発表されたら、最悪クラスの津波が来ると仮定して避難してください。

まとめ

大津波警報・津波警報・津波注意報の意味ととるべき行動、そして津波警報を見聞きしたときの注意点を紹介しました。津波は普通の波と違い凄まじい力で人や物を押し流します。一度だけでなく何度も押し寄せ、後から来る波の方が高くなることも多くあります。津波警報や津波注意報が発表されたら、ただちに高台や津波避難ビルなどのできるだけ安全な場所に避難するようにしてください。

津波関連のおすすめ記事

意外と知らないハザードマップの正しい見方と注意点

どこでどんな災害が起きるのか?災害が迫った時にどこに避難すればいいのか?気になった時に役に立つハザードマップですが、簡単に理解できそうに見えて、実際には注意しなければいけない点がたくさんあります。この記事では、ハザードマップの正しい見方を解説します。

ハザードマップには種類がたくさんある

ハザードマップを見る時に最も気をつけなければいけないのは、掲載されている災害の種類です。

ほとんどの自治体のハザードマップは洪水、津波、土砂災害などの災害別に作られているため、間違って他の災害のハザードマップを見て行動してしまうと命の危険にさらされる可能性があります。

愛知県名古屋市の例

例えば、愛知県名古屋市では「地震」「津波」「洪水・内水氾濫」という3つのハザードマップが存在しています。これから紹介する3つの地図を見ていただければ分かりますが、危険だとされている場所が全く違います。

地震ハザードマップ

名古屋市「港区の地震ハザードマップ」より

これは地震の揺れと液状化に関するハザードマップです。予想される震度と、液状化の危険度を知ることができますが、その後に襲ってくる津波でどんな被害が出るかをこの地図から知ることはできません。

津波ハザードマップ

名古屋市「港区の津波ハザードマップ」より

これは津波のハザードマップです。どれくらい浸水するかと浸水がどれくらい継続するかを知ることができます。ただ、ここで重要なのが、このハザードマップは“津波”のハザードマップであって、河川の氾濫のハザードマップではないという点です。大雨災害の時は、また別のハザードマップを見る必要があります。

洪水・内水ハザードマップ

名古屋市「港区の洪水・内水ハザードマップ」より

大雨の時に見るハザードマップは“洪水”のハザードマップです。大雨で大河川が氾濫したり、排水が追いつかなくなって発生する内水氾濫で、どのくらい浸水するかを知ることができます。洪水ハザードマップは見た目が津波ハザードマップと似ているため、間違えないように注意する必要があります。

このようにハザードマップには様々な種類があります。大雨の時に間違って「津波ハザードマップ」を見てしまったり、津波から避難する時に間違って「洪水ハザードマップ」を見てしまうことが内容に、はじめにどの災害のハザードマップかを確認するようにしてください。

ハザードマップを探したい方は、こちらの記事を参考にしてください。

各ハザードマップの正しい見方

ここからは、ハザードマップの正しい見方を災害別に紹介していきます。(ここでは掲載している画像を例に紹介していきますが、各自治体によって多少の違いがあります。)

地震ハザードマップ

名古屋市「中区の地震ハザードマップ」より

地震のハザードマップとは、震度想定や液状化の危険度、それに避難場所や避難所の場所を知るための地図です。避難場所は火災などから緊急に避難する広い公園など、避難所は家に住めなくなった人が長期間滞在するための施設(学校など)のことです。また、自治体によっては給水の場所も表示してありますので、是非活用してください。

避難場所や避難所の位置は正確に描かれていますが、震度分布や液状化の危険度は正確とは限りません。地下の構造を完全に把握することは不可能なため、多少の誤差が含まれている可能性があります。「自分の地域はギリギリ安全」というような見方をするのではなく、大まかな傾向として見るようにしてください。

また、特に震度想定は既に見つかっている活断層などで発生する地震を想定していることがほとんどなので、未知の活断層で地震が発生すれば、ハザードマップに載っている震度よりも大きな揺れに襲われる可能性があります。真下でマグニチュード7程度の地震が発生すれば、どこでも震度7の激しい揺れに襲われる可能性があります。

津波ハザードマップ

大阪市「水害ハザードマップ(北区)」より

津波ハザードマップは、津波の浸水想定域と津波避難場所を知ることができる地図です。大抵の場合、津波の浸水想定域はあらゆる可能性を考慮した最悪クラスですが、自治体によっては、最悪クラスとひと回り小さい発生頻度の高い津波の想定も載せいているところもあるので注意してください。

津波の浸水想定域も先ほどの地震ハザードマップと同じく多少の誤差が含まれている可能性があります。ある地点の浸水の高さを正確に表している地図ではなく、あくまでシミュレーションですので、実際にはより高い場所まで浸水する可能性もあります。

洪水ハザードマップ

札幌市「洪水ハザードマップ」より

洪水ハザードマップは、河川が氾濫した時にどこまで浸水するか、どこに避難すればいいかを知ることができる地図です。洪水ハザードマップは津波のハザードマップとは違い、河川ごとの想定を重ね合わせた地図のため、まだ浸水想定が公表されていない河川は想定に含まれていません。特に中小河川の氾濫は含まれていないことが多いため「色がついていない場所が安全」という意味ではないことに注意が必要です。

地震や津波のハザードマップと同じく、洪水ハザードマップにも多少の誤差が含まれている可能性があります。あくまで広い視野で、大まかな傾向として見るようにしてください。また、雨量が想定を超えた場合は浸水範囲がさらに広くなります。

土砂災害ハザードマップ

新宿区「土砂災害ハザードマップ」より

土砂災害ハザードマップは、大雨や地震などの際にどこで土砂災害が発生する危険が高いかを知ることができる地図です。自治体によって色が異な流ケースもありますが、主に黄色で表記されている「土砂災害警戒区域」は住民の命や身体に危害が生じる恐れがある地域で、赤色で表記されている「土砂災害特別警戒区域」は住民の命や身体に著しい危害が生じる恐れがある地域です。

ただ、土砂災害は警戒区域や特別警戒区域に設定されていない場所で発生するケースも確認されているため、「警戒区域に含まれていないから」と安心せずに、大雨の際には斜面から離れた場所に避難してください。

高潮ハザードマップ

江戸川区「水害ハザードマップ」より

高潮ハザードマップは、台風などの際に高潮によって浸水するエリアやどこに避難すればいいのかを知ることができる地図です。自治体によっては避難場所や避難所が別のページに掲載されているものもあります。高潮のハザードマップも洪水や津波のハザードマップと同様に誤差が含まれていることを前提に広い視野で見るようにしてください。

高潮のハザードマップは、まだ一部の自治体でしか作成されていませんが、「ハザードマップがないから安全」という訳ではありません。沿岸部であればどこでも高潮のリスクはあります。

ハザードマップは完璧ではない

ここまでハザードマップの見方と注意点を紹介してきましたが、 ハザードマップはあくまで一つの想定であり、地震の規模や雨量が想定を超えた場合にはハザードマップで色がついていない場所でも命の危険にさらされる可能性があります。

2011年3月11日の東日本大震災では岩手県釜石市の鵜住居地区でハザードマップで浸水が想定されていた場所と浸水が想定されていなかった場所を境に犠牲者が急増していました。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

» ハザードマップを信じてはいけない!?東日本大震災からの教訓

ハザードマップ関連のおすすめ記事

ハザードマップを簡単に見つける方法

大雨や台風、津波からの避難の際に必要になるのがハザードマップですが、「どこで見れるのかわからない」「探しても見つからない」という人もいるのではないでしょうか?この記事では、自分の住んでいる場所のハザードマップを簡単見つける方法をご紹介します。

各自治体のHP

ハザードマップを閲覧する最も一般的な方法は各自治体のホームページを見つけることです。ほとんどの市町村はハザードマップをインターネット上で公表しているので「市町村名+ハザードマップ」と調べると見つけることができます。ここでは、参考までに主要都市のハザードマップが載っているページを紹介しておきます。

東京都新宿区

大阪市

名古屋市

ここで注意しなければいけないのは、ハザードマップを作成して公表しているのが都道府県ではなく市町村だということです。そのため「都道府県名+ハザードマップ」と調べても、ハザードマップが見つからない可能性があります。「市町村名+ハザードマップ」で調べるようにしてください。また、PDFで掲載している自治体がほとんどのため、画像検索では見つけることができない可能性があります。

わがまちハザードマップ

国土交通省「わがまちハザードマップ」より

こちらは国土交通省のサイトです。各市町村が公表しているハザードマップが全て集まっていて、地震や津波、大雨など様々な災害のハザードマップを見ることができます。また、各市町村の公式の情報なので信頼性もかなり高いです。自治体によっては、危険な場所の他に、その地域の災害の特性や詳しい避難場所も掲載されていますので、一度自分の住んでいる場所のハザードマップを見てみてください。

閲覧はこちらから可能です→ わがまちハザードマップ

ただ、このようなハザードマップは必ずしも見やすいとは限りません。自治体によっては、ハザードマップにまでたどり着けなかったり、ページが変わって閲覧できなくなっているというケースもあります。そこでおすすめなのが、これから紹介する「重ねるハザードマップ」です。

重ねるハザードマップ

国土交通省「重ねるハザードマップ」より

こちらも国土交通省のサイトです。各都道府県などが公表している「洪水」「土砂災害」「津波」の想定を地図上で重ねることができます。また、地図の移動や拡大・縮小も簡単にできるので、自分の見たい地域を簡単に探すことができます。

閲覧はこちらから可能です→ 重ねるハザードマップ

(災害発生時などはページが読み込みにくくなる可能性があります。自分の地域のスクリーンショットを撮っておくと、緊急時にすぐに見れるのでおすすめです。)

まとめ

ハザードマップを簡単に見つける方法をご紹介しました。インターネット上で公表されているハザードマップは災害時にはアクセスが集中し閲覧できない可能性があります。時間があるときに、一度身の回りにどんな危険があるか確認してみてはいかがでしょうか?

ハザードマップ関連のおすすめ記事

デマの見分け方とTwitterでデマが急拡散する理由

新型コロナウイルスの影響で、多くのデマが出回っています。これから状況がさらに悪化すれば、そこに付け込んでデマを流す人が増えることも予想されます。この記事では、デマがなぜ広がるのか?どうすればデマを見分けられるのか?解説します。

なぜデマは広がるのか?

デマとは若干異なるものですが、「炎上」についてのアンケート調査の結果を紹介します。

炎上に参加している人はわずか0.5%

なぜ、根拠のない嘘が広まってしまうのか?これを知るためには、インターネット上で炎上が起きる仕組みを理解する必要があります。

国際大学GLOCOM研究員の山口真一氏と主幹研究員の田中辰雄氏が行ったアンケート調査によると、インターネット上で炎上に参加したことがある人は、ネットユーザー全体のわずか1.1%で、過去1年間に炎上に参加したことがある人に絞ると0.5%にまで下がります。

1年間を通してみても、炎上に参加しているのは、200人に1人だけということです。

ではなぜ、ごく一部の人たちによって、炎上が起きるのでしょうか?

0.5%の人々が膨大な書き込みをする

炎上は、ごく一部の人が繰り返し書き込みを行うことで規模が大きくなることがわかっています。山口真一氏と田中辰雄氏によると、一つの炎上で書き込みを行うのは数千人程度です。

また、炎上に書き込みを行う人が何回書き込んだかを調査すると、1回だけツイートする人が92.6%、2回以上ツイートする人は7.4%、3回以上ツイートする人はわずか1.9%だということが判明しました。繰り返しツイートをしているのは全体をみてもわずか数百人しかいないという衝撃の結果です。

さらに、炎上の当事者に直接攻撃をしている人に絞ると、多くても数十人程度と考えられています。

デマの実例

ここからは、実際にあったデマを紹介します。

2016年 熊本地震

2016年4月に熊本・大分で規模の大きな地震が相次いだ際、「動物園からライオンが逃げた」というツイートが拡散されました。このツイートを見た人々から動物園や警察に通報や問い合わせが相次ぎましたが、このツイートは悪質なデマでした。なお、このツイートをした男性は偽計業務妨害容疑で逮捕されています。

2018年 大阪北部地震

2018年に大阪府で震度6弱を観測した地震の際にもデマが相次ぎました。この時は「京セラドームにヒビが入った」「シマウマが逃げ出した」「外国人が犯罪を犯している」「電車が脱線した」などといった情報が広まりましたが、いずれもデマでした。

2020年 新型コロナウイルス

2020年、全国で感染が拡大している新型コロナウイルスに関するデマでも混乱が起きています。今回は、「トイレットペーパーの製造元が中国であり、その中国で生産がストップしている」というものでした。しかし、トイレットペーパーはほとんどが国産で、このツイートは、根拠のないデマです。

逮捕される可能性も

虚偽の情報を拡散すると、最悪逮捕されることもあります。熊本地震のデマでは実際に逮捕者も出ています。情報元を確認せずに、拡散をすることは絶対にやめましょう。

刑法233条

虚偽の風説を流布し,又は偽計を用いて,人の信用を毀損し,又はその業務を妨害した者は,三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

デマの見分け方

最後に、デマを見分けるコツを紹介します。ここで紹介するのは、あくまで大まかな傾向ですので、自分でのファクトチェックも必ず行ってください。

公式の情報か?

本当に一刻を争うような重要な情報であれば、国や県、企業などから情報が出るはずです。そのような場所から何の情報が出ていない場合は、デマの可能性が高いといえます。また、なかなか情報元が見つからない場合も、デマの可能性が高いと考えられます。

情報源が書かれていない

URLなどの記載もなく、明確な根拠のないツイートなどはデマの可能性があります。一度、自分で検索して本当に正しい情報か確認してください。災害時や感染症が流行したときには、根拠のない情報や予防法が出回ることがありますが、どの組織が発信した情報か記載されていない場合は、根拠のないデマの可能性があります。

拡散を促す

デマの中には、拡散を促すものも多くあります。必ずしもデマとは限りませんが、一度自分で情報源を確認するようにしてください。また、デマの場合は強調表現や不安を煽る表現を用いて、拡散するように仕向けてくるもの多くあります。拡散する人は善意で行っていると思いますが、それがデマの拡散になっている可能性も頭の中に入れておいてください。

憶測ではないか?

デマの中には、「〜らしい」「〜だろう」というような文面のものも多く見られます。このようなツイートは、発信者が想像で書き込んでいる可能性が高いので、信用しないようにしましょう。繰り返しになりますが、大事な情報であれば国などから情報が出ます。

「友人に聞いた」

「〇〇から聞いた」「〇〇が言ってた」というのもデマを流す人の常套手段です。架空の第三者から情報を得たことにすれば、自分が責任を取る必要がないので、この方法が多く使われます。

まとめ

炎上の仕組みと、なぜデマが拡散するのかを解説しました。「自分が入手した情報を周りの人にも伝えてあげたい」という気持ちもわかりますが、“情報元を確認する”というステップを踏むだけで、自分がデマの拡散元になることは防げます。ツイッターのリツイートは、駅前広場で大声でデマを拡散しているのと同じ状況です。本当に正確な情報なのか、確認してから拡散するようにしましょう。

おすすめ記事